【無料テンプレ付き】ウェビナーの開催方法!具体的な手順とポイントを解説!

ウェビナー

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2022.09.12]

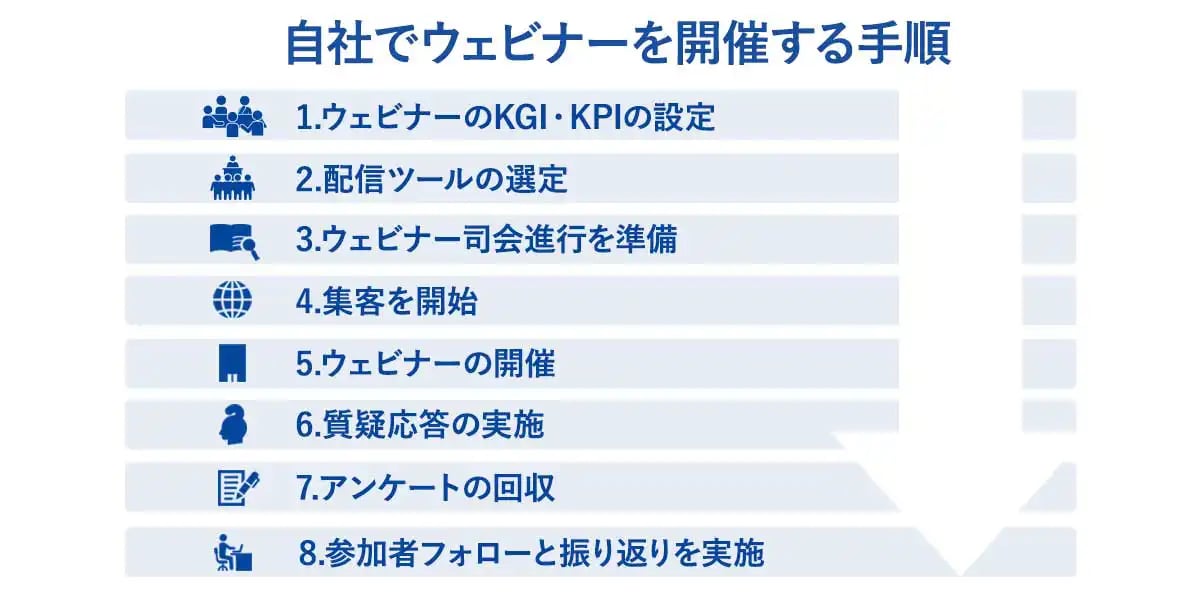

【1】ウェビナーの開催方法

ウェビナーはどのように開催すれば良いのでしょうか。具体的な手順をステップごとに見ていきましょう。

1.ウェビナーのKGI・KPIの設定

ウェビナーを開催するにあたって、まずはウェビナーのKGI・KPIを設定しましょう。

KGIは企業の最終目標、KPIはその目標を達成するための中間目標です。これらを明確にすることで方向性が定まり、効率よく準備が進められます。

また、KGI・KPIを設定し、客観的な数字で成果や進捗を見える化することで、原因の分析・改善が図れます。目的に応じてKGI・KPIを設定することが重要です。

ウェビナーを開催する目的は、「新規リードの獲得(リードジェネレーション)」と「リードの育成(リードナーチャリング)」の2つがあります。

リードジェネレーションやリードナーチャリングの場合は、以下のようなKPIがあります。

- 申込み率

- 出席率

- 受注率

- 満足率

KPIを設定する際は、目標が達成可能なレベルであることが大事です。予算や人的リソースを考慮した上で、現実的かつ具体的なKPIを設定しましょう。

下記の記事で詳しく解説しています。

・【保存版】リード獲得に必要なKPI設定方法とは?施策ごとのKPIもご紹介!

下記の記事で詳しく解説しています。

・リードナーチャリングのKPI設定方法!設計例付きで今日から使える!

2.配信ツールの選定

KGI・KPIを設定したら、配信ツールを決めます。

配信ツールによって搭載されている機能が異なりますが、配信ツールには以下のような機能があります。

- ライブ機能

- 録画機能

- チャット機能

- Q&A機能

- アンケート機能

例えば、録画機能があるツールを選べば、後から内容を見返すことが可能です。

ウェビナーで参加者とのコミュニケーションを重視するのであれば、チャット機能やQ&A機能が役立つでしょう。

使いたい機能が搭載されているかを確認しつつ、利用する配信ツールを検討してみてください。

下記の記事でウェビナーの基本的な説明から配信ツールの選び方を詳しく解説しています。

・ウェビナーとは?メリットやツールの選び方から、効果的に行うコツまでをご紹介!

3.ウェビナー司会進行を準備

配信ツールが決まったら、円滑に進めるための司会進行を用意しましょう。

司会進行は参加者に発言を促したり、話の流れを整理したりする役割を担っています。司会進行は必ずしも必要なわけではありませんが司会進行がいることで、

- 話しやすい雰囲気を作りやすくなる

- 時間が適切に管理しやすくなる

といったメリットがあります。

ウェビナーを効率的かつ効果的に行うためには、適切な人材を選定することが大切です。また、経験が浅い人を司会進行として任命する場合、司会進行用の台本を作成するなど何らかのサポートが必要なケースもあるでしょう。

下記の記事でウェビナーに必要な司会台本について詳しく解説しています。

・ウェビナーの司会台本に必要な項目をご紹介!例文付きですぐ作れる!

4.集客を開始

ウェビナーの効果を高めるためにも、集客や告知は積極的に行っていきましょう。集客方法には以下のようなものがあります。

- ホームページ

- SNS

- リスティング広告

- バナー広告

- SNS広告

- ウェビナーのポータルサイトへの掲載

- メール

集客方法は一つに絞らず、複数の媒体で発信するのがおすすめです。様々な媒体で告知することで、集客率アップを期待できます。

また、集客を行う際はターゲットを決めることが大切です。目的は顧客につながるリードを獲得することです。

ターゲットが曖昧であると、自社サービスと参加者の間でミスマッチが起きてしまう可能性もあります。ターゲットに合わせた集客方法を実施することもウェビナーを開催する上で重要です。

下記の記事でウェビナーの集客方法について詳しく解説しています。

・【徹底解説】ウェビナーの集客方法14選!コツと改善方法もご紹介!

5.ウェビナーの開催

ウェビナーの開催にあたってリハーサルは必ず行い、システムがきちんと作動するかを確認しておきましょう。ウェビナー開催日になったら、配信ツールを立ち上げてウェビナーを配信します。

ウェビナーの配信方法は、ライブ配信と録画配信の2つがあります。ライブ配信は、リアルタイムで配信する方法です。双方向でのコミュニケーションが特徴で、必要に応じて質疑応答を行ったり、アンケートを実施したりできます。

一方の録画配信はライブ配信のような臨場感はないものの、事前に動画や画像の編集ができます。また、一度アップロードしてしまえば、参加者は好きなタイミングで視聴することが可能です。

当日に割ける人員や予算などを考慮し、最適な配信方法を選びましょう。

また、タイトルや背景にこだわると、ブランディング効果が望めます。余裕がある方は、タイトルと背景にも力を注いでみましょう。

下記の記事でウェビナーのタイトルについて詳しく解説しています。

・簡単4STEP!集客力を高めるウェビナータイトルの作り方!

下記の記事でウェビナーの背景を選ぶ時のポイントについて詳しく解説しています。

・ウェビナーの背景は何を選ぶのが正解?背景を決める時のポイントを大公開!

下記の記事でウェビナーで使用する資料の作り方について詳しく解説しています。

・成功に導くウェビナー資料の作成手順とポイントを徹底解説!

6.質疑応答の実施

ウェビナーでは一方的に話すのではなく、適宜、質疑応答の時間を設けることも大切です。質疑応答を行うことで、

- 参加者の理解度を深める

- 参加者の満足度を高める

- ウェビナーの改善に役立つ

といった役割があります。

質疑応答では、音声やチャット機能、Q&Aを活用したものがあり、それぞれ特徴が異なります。音声を活用する場合は注意が必要です。大規模のウェビナーの場合、音声では発言を被ってしまう恐れがあります。

少人数であれば音声で、大人数であればチャット機能、Q&Aを活用するなど、ウェビナーの規模や形式に合わせて最適な方法を選ぶようにしましょう。

また、質疑応答といってもリアルタイムでは質問が浮かばない人もいると思います。そういった場合は事前に質問を募集して、寄せられた質問に回答していくのも良いでしょう。

下記の記事でウェビナーの質疑応答について詳しく解説しています。

・ウェビナーの質疑応答をスムーズに進められる!質疑応答の種類から、コツまで大公開!

7.アンケートの回収

アンケートを行うことで、今後のウェビナーの改善に役立ったり、参加者の課題やニーズが把握できたりします。

アンケートの意見を取り入れて見込み顧客へのフォローを行うことで、満足度や成約率の向上などにつながります。

アンケートの質問項目は、なるべくシンプルかつ参加者が分かりやすいものが望ましいです。アンケートの質問項目が多かったり、分かりにくかったりすると参加者に負担がかかってしまいます。取得したい情報やデータを加味した上で、質問項目を選びましょう。

下記の記事でウェビナーのアンケート作成方法、回収のコツについて詳しく解説しています。

・ウェビナーでのアンケート項目例とサンプル・回答率を上げるコツをご紹介!

8.参加者フォローとウェビナーの振り返りを実施

ウェビナー実施後は、参加者へのフォローを行いましょう。

開催後からのフォローはあまり時間を空けないことが肝です。フォローが翌々日やそれ以降になってくると、反応率は下がっていきます。

開催日または翌日にすべての参加者にアプローチするようにしましょう。

いきなり売り込みのメールを送ってしまうと押し売りと判断されかねません。まずは参加してくれたことへのお礼のメールを配信しましょう。継続的なフォローを重ね、段階的に関係を築いていくことが大切です。

ウェビナーが一段落ついたら、振り返りの時間を設けましょう。

開催したとしても、商談や成約に繋がなければ意味がありません。

以下のようなポイントや指標をもとにウェビナー開催の結果を分析することが大切です。

- 開催メールの開封率

- ウェビナーの参加率

- 参加者の滞在時間

- アンケート結果

上記の項目を参考に開催方法や進行内容を振り返ります。次回の開催に向けた改善点を整理し実施していくことで、少しずつクオリティを高めていくことができます。

下記の記事で振り返りに役立つウェビナーの分析方法について詳しく解説しています。

・ウェビナー開催後に分析すべき8つの指標!その理由と改善策も解説!

【2】ウェビナーを開催する時のポイント

ここではウェビナーを開催する際の3つのポイントを紹介します。以下のポイントを踏まえ、より効果的なウェビナーを実践していきましょう。

1.リマインドの連絡を行う

ウェビナーの開催日が近づいてきたら、リマインドの連絡を行いましょう。ウェビナーはいつでもどこでも参加できることから、日にちを忘れていたり、勘違いしていたりすることがあります。

1週間前、3日前、前日、当日を目安にリマインドを行い、忘れずに参加してもらうようにしましょう。

また、参加率を高めるためにもメールの内容が重要です。

- 開催日時

- 開催時間セミナー名

- セミナー内容

などの詳細情報は箇条書きで記載し、受け取る人が見てわかりやすいと思ってもらえるような構成を意識しましょう。

2.参加者が飽きない工夫をする

ウェビナーはオフライン開催と比べて、途中で退出するのが簡単で離脱率が高い傾向があります。内容が思っていたいものと違っていたり、内容に飽きてしまったりすると、途中退出が発生してしまいます。

主催者側は、参加者を飽きさせないための工夫が求められます。

途中でクイズを出したり、アンケートを取ったりなど、聞くだけでなく参加する形を取り入れることで退屈しにくくなります。

また、最後まで参加してアンケートに回答した人だけに、資料や特典をプレゼントするのもおすすめです。

3.開催前に注意事項のお知らせや音声映像確認を行う

注意事項の説明や音声映像に問題がないかを開始前に確認することにより、円滑に開催する事ができます。

しかし、注意事項等を口頭で説明すると時間と人的リソースが発生してしまいます。そのため、効率的に行いた方はウェビナー開始前のスライドに注意事項等を記載しましょう。

下記の記事でウェビナーの開始前スライドの作り方について詳しく解説しています。

・【無料テンプレート付き】ウェビナー開始前スライドの作成ポイント

【3】自社でウェビナーを開催する時の課題

開催目的がリードの育成であれば、自社のハウスリストに対しメルマガを行うことで集客することが可能です。

しかし、新規リード獲得であればリードの母数を増やすため、LPの作成、メディアへの広告、メルマガの出向など複数の工程が必要になっていきます。

そのため費用だけでなく、社内のリソースも必要です。LPの作成依頼や複数のメディアとの調整を行なわなければいけなく、時間と手間がかかります。

さらに自社に集客のノウハウがないと、件数が保証されないケースもあります。

【4】TECH+のウェビナー集客サービスで課題を解決

弊社サービスである「TECH+」は、ウェビナーの企画・運営をサポートするサービスです。集客からアフターレポートまで、ウェビナーに関わる全ての業務を支援しており、集客のみの支援も可能です。

主な特徴は以下の通りです。

1.件数保証

保証件数に達するまで、弊誌にてウェビナーの集客を行います。

「施策終了まで、何件獲得できるか分からない…」という事がないため、安心してウェビナーの準備や運営に専念することができます。

2.約23社の提携メディアと連携

独自のネットワークを構築し、約23社の提携メディアと連携しています。

利用するメディア、配信するメルマガの内容確認、件数調整などは弊社にて一括で実施いたします。複数のメディアとやり取りする必要がなく、人的リソースの削減に繋がります。

また、幅広いユーザーへアプローチできるのも大きな特徴です。集客サービスを行っていないメディアからも集客できるため、これまでアプローチできなかった企業も集客することができます。

【5】まとめ

今回の記事では、自社でウェビナーを開催する方法について紹介しました。

ウェビナーを開催する効果を最大化するためにも、集客や配信ツールの選定、質疑応答などの準備や工夫が必要です。

また、自社でウェビナーを開催する上ではやはり、集客が第一関門となる課題でしょう。TECH+のサービスなら一度で複数メディアに出稿可能かつ件数保証となっています。

「効率的にウェビナーの集客を行いたい」「ウェビナーの一連の業務をお任せしたい」という方はぜひ気軽にお問い合わせください。

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平

2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。現在はTECH+マーケティング担当として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。マーケティング実務検定3級、SEO検定1級、ネットマーケティング検定を保有。