ウェビナーとは?年間100件以上開催したプロが基礎を徹底解説!

ウェビナー

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2022.09.12]

目次

- 【1】ウェビナーとは?

- 1.展示会との違いは?

- 【2】ウェビナーの配信方法

- 1.ライブ配信

- 2.録画配信

- 補足:オンデマンド配信

- 【3】ウェビナーが重要な理由

- 1.セミナー開催コストを削減できる

- 2.今までアプローチできなかった層を集客できる

- 3.コロナや震災に向けたBCP対策ができる

- 4.ウェビナーの市場規模が拡大している

- 【4】ウェビナーのメリット

- 1.開催者側のメリット

- 2.参加者側のメリット

- 【5】ウェビナーのデメリット

- 1.開催側のデメリット

- 2.参加者側のデメリット

- 【6】ウェビナー開催までの流れ

- 1.ウェビナー開催の準備をする

- 2.ウェビナー参加者を集客する

- 3.ウェビナーを開催する

- 【7】ウェビナーツールの選定方法

- 1.自社の目的に見合ったタイプのツール

- 2.自社の予算に見合った料金体系のツール

- 3.自社が使いたい機能があるツール

- 4.ウェビナーの規模に合うツール

- 【8】ウェビナーの品質を高めるための機材・設備/

- 1.ウェビナー用マイク

- 2.ウェビナー用カメラ

- 3.ウェビナー用配信会場

- 【9】ウェビナーを成功に導くためには?

- 1.質疑応答で商材の理解度を深めてもらう

- 2.アンケートを活用し的確なフォローを行う

- 3.ウェビナーデータを分析してPDCAを回す

- 4.ウェビナー代行サービスを利用する

- 【10】ウェビナーの価値を高めるためには?

- 【11】ウェビナーの成功事例

- 1.TECH+セミナーで通常の3倍の商談を成立(スマートHR)

- 2.合同主催のウェビナーを開催して集客に成功

- 【12】まとめ

【1】ウェビナーとは?

ウェビナー(Webinar)とは、Web+Seminarを合わせた造語で、ウェブ上で行うセミナーをいいます。別名ウェブセミナーやオンラインセミナーと呼ばれることもあります。

主催者のホストは、ウェブ上にセミナー会場を設置して、招待したい人に参加URLを送付してセミナーを開催するだけです。参加者はインターネットが接続されているPCまたはスマホであれば、場所を問わず、どこからでも参加できます。

ウェブ上のセミナー会場に収容人数はツールによって異なりますが、ZOOMであれば10,000人収容することが可能です。通常のセミナーとは異なり、あらゆる場所から、さまざまな人に参加してもらえることがウェビナーの魅力となっています。

下記の記事でセミナーについて詳しく解説しています。

・セミナーとは?参加満足度が高いイベントを開催するための手順を紹介

下記の記事で潜在層と顕在層の違いについて詳しく解説しています。

・【一目で分かる】潜在層と顕在層の違いを解説!ターゲット別のアプローチ方法と事例!

1.展示会との違いは?

セミナーと展示会は混合されやすいですが「話の内容」が違います。

セミナーは参加者の役に立つ情報を中心に話します。例えば、注目を浴びているAIをセミナーに活用する方法に関するセミナーを開催すれば、興味がある人を集めることができるでしょう。上手くいけば、セミナー参加者と良好な関係を構築できることが魅力です。

その一方で、展示会では、自社商品の魅力を中心に話します。例えば、DX合同展示会に出展すれば、DX関連の商材に興味・関心を持っている人が来場してくるので、自社商品をPRしていきます。

上手くいけば、その場で成約になることもあるのが展示会の魅力です。このように、セミナーと展示会では「話の内容」が違います。

下記の記事で展示会について詳しく解説しています。

・展示会とは?メリットから出展手順と成功のポイントまで徹底解説!

【2】ウェビナーの配信方法

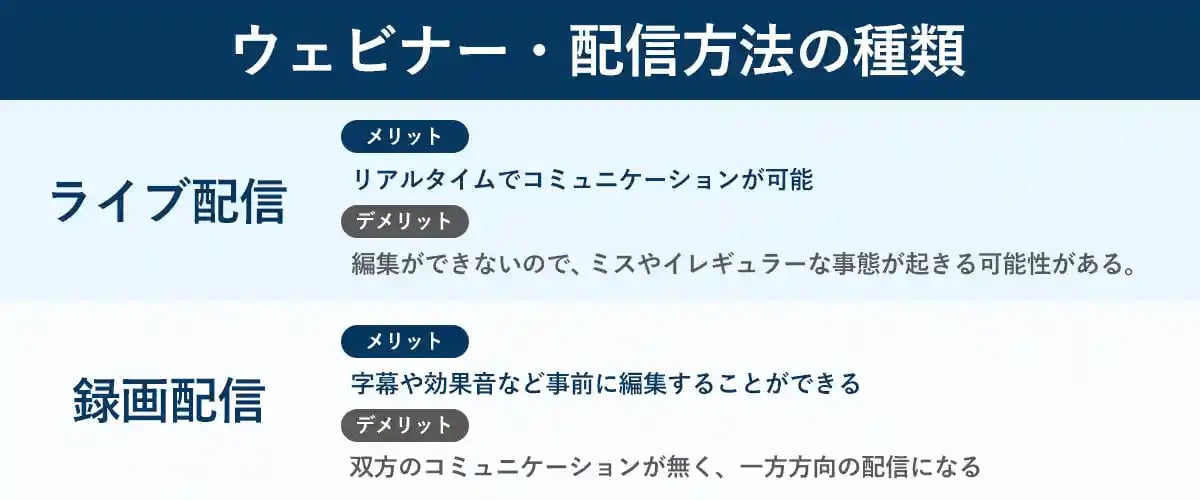

ウェビナーの配信方法には「ライブ配信」と「録画配信」があります。

1.ライブ配信

ライブ配信とは、リアルタイムで講師がレッスン(トーク)する形式をいいます。リアルタイムのレッスンのため、講師と参加者の双方向のコミュニケーションが生まれやすいです。場が盛り上がり、その場で不明点を質問できるため参加者の満足度があげられます。

しかし、講師に支払う費用や撮影会場の費用など、コストが膨れ上がってしまいがちです。また、動画編集ができないため、ミスやイレギュラーな事態が起きる可能性もあります。

2.録画配信

録画配信とは、収録したセミナー映像を配信する形式をいいます。録画した映像を配信すれば、講師に支払う費用や撮影会場の費用など、コストを抑えることができます。また、字幕や効果音など編集できることも魅力です。

しかし、録画配信だと双方向のコミュニケーションがなく一方通行の配信になってしまいます。

補足:オンデマンド配信

オンデマンド配信とは、Webサイト上に収録したセミナー映像をアップロードして、訪問ユーザーが好きなときに視聴できる形式をいいます。動画視聴前に「氏名」「メールアドレス」など、個人情報を入力してもらえば、リードを集めることができます。動画視聴者は場所・時間を選ばずに動画を視聴できますが、不明点など質問できません。

録画配信やオンデマンド配信は効率的ですが、講師によってはNGと考える人もいます。そのため、録画配信、オンデマンド配信を行う場合は講師に許可を取ってからにしましょう。

【3】ウェビナーが重要な理由

近年、ウェビナーを開催する企業が増えてきていますが、なぜ注目され始めているのでしょうか?ビジネスを有利に進めていくためにも、ウェビナーの重要性について理解しておきましょう。

1.セミナー開催コストを削減できる

セミナーからウェビナーに切り替える企業も見受けられますが、その理由として、セミナー開催コストが削減できることがあげられます。例えば、セミナーを開催する場合の料金例は以下の通りです。

[セミナー開催時の料金例]

|

会場費用(100人収容) |

30万円/回 |

|

集客のための広告費 |

20万円/回 |

|

セミナー管理システム |

3万円/回 |

|

講師の依頼費用 |

10万円/回 |

|

参加者へのプレゼント |

3万円/回 |

ウェビナーに切り替えれば、少なくとも「会場費用」「参加者へのプレゼント」を用意せずに済みます。また、録画配信やオンデマンド配信を選択すれば、講師の依頼費用も削減が可能です。このように、セミナー開催コストを削減でき、ビジネスを有利に展開していけるため、ウェビナーが注目されています。

2.今までアプローチできなかった層を集客できる

ウェビナーはインターネット接続されたPCやスマホを持っている方であれば気軽に参加できます。ウェブ上にセミナー会場を設けるため、日本全国各地から参加者を募れます。また、国内だけでなく、国外の人も招待することが可能です。今までアプローチできなかった層を集客し、良好な関係を構築できる手段としても、ウェビナーが注目されています。

3.コロナや震災に向けたBCP対策ができる

コロナや震災など、私たちの日々の暮らしでは予測不能な出来事が起きていますが、ウェビナーはBCP対策にも効果的です。BCP対策とは、震災など緊急事態に遭遇した場合において、損害を最小限に抑えることをいいます。

実際に、コロナ禍で対面ビジネスができなくなり、セミナーが中止され、さまざまな企業が苦境に立たされました。そのような中で、ウェビナーに早期に切り替えた企業はビジネスチャンスを掴めたのです。このように、ウェビナーが開催できる状態にしておけば、コロナや震災に向けたBCP対策が行えます。

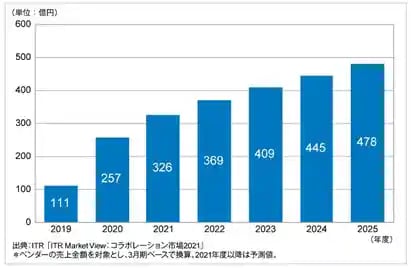

4.ウェビナーの市場規模が拡大している

出典元:『ITR』

ウェビナー開催ができれば、さまざまな恩恵が受けられるため、多くの企業が導入し始めています。その結果、ウェビナーの市場規模も拡大しており、ITRの独自調査『Web会議市場規模推移および予測』では、2021年度の市場規模は326億円、2025年には478億円になると発表されています。

【4】ウェビナーのメリット

注目を浴びるウェビナーですが、開催者側にも参加者側にもメリットがあります。

1.開催者側のメリット

ウェビナー開催側のメリットとして、以下のようなものがあげられます。

- セミナー開催のコストを大幅に削減できる

- 場所や人数など制約を受けずにセミナーを開催できる

- 日本全国(または海外)の人を対象に集客ができる

- 新卒採用向け会社説明会、代理店向けの商品説明会に流用できる

2.参加者側のメリット

ウェビナー参加者側のメリットとして、以下のようなものがあげられます。

- 場所の制約を受けずにセミナーに参加できる

- セミナー会場に移動する負担が減る

- チャット機能などで質問ができる

- セミナーに参加するときに顔を出さずに参加できる

【5】ウェビナーのデメリット

ウェビナーにはメリットだけでなく、デメリットもあります。

1.開催側のデメリット

ウェビナー開催者側のデメリットとして、以下のようなものがあげられます。

- 顧客見込み度が低い人が集まる

- Web会議システムや通信環境の問題で映像や音声が停止することがある

- 参加者の雰囲気が伝わりにくく、反応が読み取りづらい

2.参加者側のデメリット

ウェビナー参加者側のデメリットとして、以下のようなものがあげられます。

- 話を聞くことに専念するため、集中力が途切れやすい

- 会場の雰囲気を楽しむことができないため、感動が薄れる

- オンライン上で質問すると、周囲に迷惑がかかる恐れがあるため質疑応答しにくい

【6】ウェビナー開催までの流れ

ウェビナーの特徴を踏まえた上で正しい流れで、参加者が満足できるものを開催しましょう。ウェビナー開催までの流れは以下の通りです。

- ウェビナー開催の準備をする

- ウェビナー参加者を集客する

- ウェビナーを開催する

1.ウェビナー開催の準備をする

まずは、ウェビナー開催に向けて、以下を準備します。

|

ウェビナーで映し出す資料を作成しておく |

|

|

登壇者が写るときの背景を用意しておく |

|

|

ウェビナーが円滑に進むように台本を用意しておく |

|

|

ウェビナー配信のためのツールを用意しておく |

ウェビナー開催に必要な物が準備できたら、入念にリハーサルしておきましょう。なぜなら、ウェビナー中には想定外のトラブルが発生して、参加者が離脱してしまう恐れがあるためです。リハーサルを入念にしておけば、「通信障害で映像や音声が途切れてしまった…」「ウェビナーの内容が1時間で収まりきらなかった…」などのトラブルを防げます。

2.ウェビナー参加者を集客する

ウェビナー開催に向けて準備ができたら、参加者を集客していきます。参加者の集客方法は「オンライン集客」と「オフライン集客」に分類でき、以下のようなものがあります。

|

オンラインでの集客 |

オフラインでの集客 |

|

|

ウェビナー集客方法や集客率を高めるコツについて詳しく知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。

下記の記事でペルソナの作成方法について詳しく解説しています。

・ウェビナーの集客方法20選!集客力を高めるコツも徹底解説!

3.ウェビナーを開催する

ウェビナー開催日の前日には、参加者にリマインドメールを送り、参加URLを渡しておきましょう。

当日は、30分前には準備しておき、改めてWeb会議やネット通信に不具合がないか、ウェビナーの流れを最終確認しておくと安心です。

そして、ウェビナーは参加者の集中力が欠かないように抑揚を持たせて話しましょう。また、タイミングを見て、質疑応答の場を設けて、参加者が理解できていることを確認しながら話を進めていきます。

ウェビナーを無事に終えたら、アンケートに協力してもらいましょう。

ウェビナーに参加してくれた方には、翌日までにお礼のメールを送ります。お礼のメールに「ウェビナー参加者特典で〇〇の無料体験を提供中」などと特典を付けておくと、ネクストアクションに繋げられておすすめです。

下記の記事でウェビナーの開催方法について詳しく解説しています。

・【無料テンプレ付き】ウェビナーの開催方法!具体的な手順とポイントを解説!

【7】ウェビナーツールの選定方法

ウェビナーを開催するためには、ウェビナーツールが必要です。ZoomやGoogle Meetなど、さまざまなツールがありますが、どのような基準で選べばよいのでしょうか?ここでは、ウェビナーツールの選定方法をご紹介します。

1.自社の目的に見合ったタイプのツール

ウェビナーツールは、大きく3つに分けられます。

|

ライブ配信特化型ツール |

参加者が飽きないための機能が搭載されている 例:Zoom、LiveOn、FreshVoice |

|

オンデマンド配信特化型ツール |

会員限定の動画配信サイトを運営できる 例:ネクプロ、J-Stream Equipmedia |

|

業務効率化に特化したツール |

ウェビナー集客、開催、フォローの業務を効率化できる 例:Bizibl、Cocripo、eventory |

2.自社の予算に見合った料金体系のツール

ウェビナーツールを導入する場合は、自社の予算に見合った料金体系のものを選びましょう。なぜなら、予算オーバーしてしまうとウェビナー開催が負担となってしまうためです。

また、ウェビナーツールの料金体系には「月額固定制」「従量課金制」があります。そのため、予算内に収めたい方は月額固定制のツールを選び、ウェビナーの開催頻度が低い場合は従量課金制のツールを選ぶようにしましょう。自社に見合った料金体系のツールを使用すれば、費用対効果が感じられるようになります。

3.自社が使いたい機能があるツール

ウェビナーを開催するにあたり、欲しい機能があるツールを選ぶようにしましょう。ウェビナーの機能には以下のようなものがあります。

・ウェビナーの主要機能

|

配信・録画 |

ウェビナーの配信・録画を行う |

|

画面共有 |

主催者が持つ資料を参加者に共有する |

|

チャット・コメント |

参加者が主催者に質問したいときに使う |

|

参加者の管理 |

参加者の予約、出欠を把握できる |

|

アンケート |

ウェビナー開催後のアンケートを実施する |

|

音声翻訳 |

ウェビナーの音声を翻訳する |

|

決済 |

ウェビナー参加費用の決済が行える |

|

SNSとの連携 |

SNSでウェビナー予約ができるようにする |

|

視聴ログ |

参加者の反応をデータで確認できる |

4.ウェビナーの規模に合うツール

どの程度の規模のウェビナーを開催したいかで、導入すべきツールが変わってきます。なぜなら、少人数向けのウェビナーツールもあれば、数百人と大人数向けのウェビナーツールもあります。

各ツール、適正人数に関しては説明書に記載されているため、少人数向けなのか大人数向けなのか確認するようにしましょう。

おすすめのウェビナーツールについて知りたい方は、下記の記事をお読みください。

下記の記事でウェビナーツールについて詳しく解説しています。

・【比較表付き】おすすめのウェビナーツール17選!選び方が分かる!

【8】ウェビナーの品質を高めるための機材・設備/

ウェビナーの品質を高めるためには、ウェビナーツールにこだわるだけでなく、機材や設備を揃えましょう。

1.ウェビナー用マイク

PCやスマートフォンに内蔵されているマイクでウェビナー配信することも可能です。しかし、内蔵されているマイクだと聞こえにくかったり、雑音を拾ってしまったりしてしまいます。

その結果、参加者のウェビナー満足度が下がり、離脱に繋がってしまうのです。このような問題を防止するためにも、雑音が入らないウェビナー用マイクを購入しておきましょう。

どのようなマイクを購入すべきかは、下記の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

下記の記事でウェビナー用マイクについて詳しく解説しています。

・もう迷わない!オススメのウェビナー用マイク11選と選び方を解説

2.ウェビナー用カメラ

PCやスマートフォンに内蔵されているカメラでもウェビナー配信はできます。しかし、画質が悪ければ、参加者の離脱率が高まってしまうでしょう。このような問題を防止するためにも、高画質で撮影できるウェビナー用カメラを購入しておくことをおすすめします。どのようなカメラを購入すべきかは、下記の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

下記の記事でウェビナー用カメラについて詳しく解説しています。

・ウェビナーにおすすめのカメラ8選と選び方を徹底解説

3.ウェビナー用配信会場

社内でウェビナーを開催することもできますが、他の人の声など雑音が入ってしまう恐れがあります。雑音が入ると参加者は話を聞くことに集中できなくなってしまいます。このような問題を防止するために、ウェビナー用配信会場を手配しましょう。

ウェビナー用配信会場はレンタルすることができ、そちらには配信機材なども用意されています。

【9】ウェビナーを成功に導くためには?

ウェビナーの開催方法をご紹介しましたが、参加者を集客して商談に繋げていくためには、どうすれば良いのでしょうか?ここでは、ウェビナーを成功に導くためのコツをご紹介します。

1.質疑応答で商材の理解度を深めてもらう

ウェビナーは主催者側が一方的に説明してしまいがちですが、必要に応じて質疑応答の場を設けて、自社や商材に対する理解を深めてもらいましょう。

質疑応答の場を設けたいときは、Q&A機能やチャット機能が搭載されているウェビナーツールがおすすめです。

Q&A機能は匿名で、他の参加者に見えずに質問ができる機能です。その一方で、チャット機能は誰が質問しているか全員がチャットで見れる機能です。このような機能を使用して、質疑応答しやすい環境を作りましょう。

下記の記事でウェビナーの質疑応答について詳しく解説しています。

・ウェビナーの質疑応答をスムーズに進められる!質疑応答の種類から、コツまで大公開!

2.アンケートを活用し的確なフォローを行う

ウェビナーツールのアンケート機能を利用して、参加者にアンケートに回答してもらいましょう。アンケートで項目には、以下のようなものを含めておきます。

- 参加者の個人情報

- ウェビナーに参加した目的

- ウェビナーを知った理由

- 満足度

- 質問や困っていること

- 商品・サービスの検討度

そして、商品・サービスの検討度が高い人に対しては、ウェビナー参加のお礼とアポ取りをしていきます。商品・サービスの検討度は低いが、困っていることがある方は、自社サービスで解決できることを提案しましょう。アンケート調査結果を活用してフォローをすることで、商談に繋がりやすくなります。

下記の記事でウェビナーの効果的なアンケート作成方法について詳しく解説しています。

・【無料テンプレ付き】ウェビナーでのアンケート項目例とサンプル・回答率アップのコツを解説!

3.ウェビナーデータを分析してPDCAを回す

ウェビナーを開催したら終わりではなく、各種データを収集して効果検証をしましょう。とくにウェビナーデータで分析すべき指標は以下の通りです。

[ウェビナーデータで分析すべき指標]

- 事前登録者数

- 参加数・参加率

- リード獲得単価

- 申込者属性

- アンケート回答率

- 満足度

- アポ獲得率

- 成約率

もし、指標が低かった場合は「なぜ、失敗したのだろうか?」と原因を突き止めて改善していきましょう。PDCAサイクルで回していくことで、成果が見込めるウェビナーが開催できるようになります。

下記の記事でウェビナーの分析方法について詳しく解説しています。

・ウェビナーで分析すべき8つの指標!その理由と改善策も解説!

4.ウェビナー代行サービスを利用する

ウェビナー開催に不安がある方やリソースが足りない方は、ウェビナー代行サービスを利用しましょう。

ウェビナー代行サービスを利用すれば、ウェビナーの企画立案や集客支援、開催までお任せできます。しかし、ウェビナー代行会社に応じて、どこまでサポートしてくれるかが変わります。

そのため、自社の要望を叶えてくれるウェビナー代行会社に依頼するようにしましょう。

下記の記事でウェビナー代行サービスについて詳しく解説しています。

・ウェビナー代行サービス15選!自社に最適な代行先の選び方も解説!

【10】ウェビナーの価値を高めるためには?

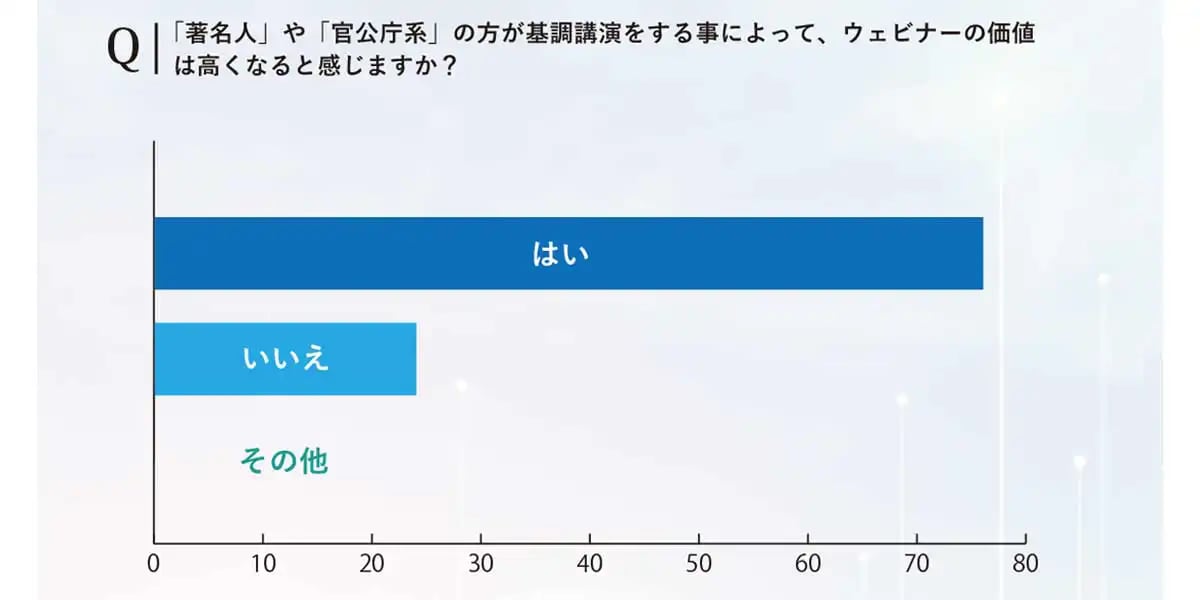

多くの参加者を集客するためには、ウェビナーの価値を高める必要があります。マイナビTECH+が独自調査した独自調査では、70%以上の人が、著名人や官公庁系の方が登壇するセミナーに価値を感じると回答しています。つまり、著名人や官公庁系の方に登壇を依頼すれば、自社開催のウェビナーに価値を高められるのです。

マイナビTECH+は、著名人や官公庁系の方とのコラボレーションしたウェビナー開催を得意としているため、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

【11】ウェビナーの成功事例

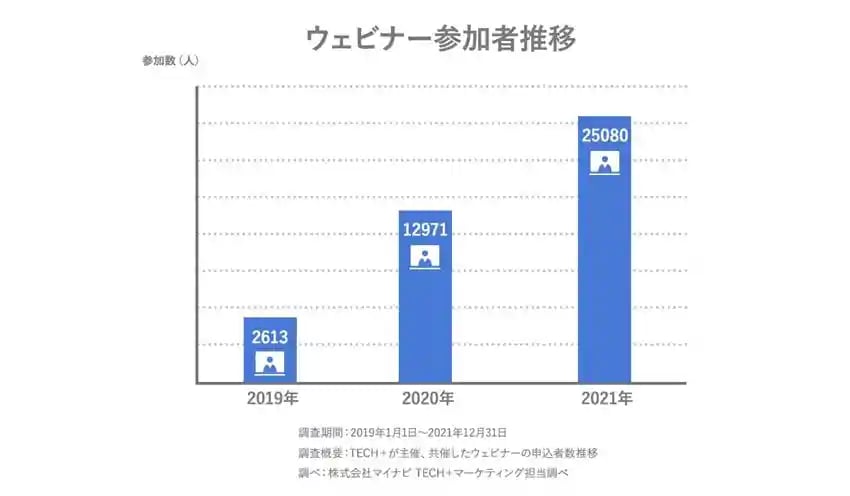

マイナビTECH+は、年間100件以上のウェビナーを開催しています。2021年度は2万5080人の参加者の集客に成功しました。その中でも、反響が良かったウェビナーを成功事例としてご紹介します。

1.TECH+セミナーで通常の3倍の商談を成立(スマートHR)

株式会社SmartHRは労務管理クラウド5年連続シェアNo.1の実績を持つ「SmartHR」を販売している会社です。同社はイベント施策に注力しており、1日1回以上のペースでイベント施策を実施しています。とくに、合同展示会に参加したり、外部カンファレンスへの協賛したりして、顧客と接点を持つ機会を設けています。

外部カンファレンスへの協賛では、マイナビニュースの運営をするTECH+で数々のセミナーを主催・共催・協賛してきました。同社が考えるマイナビTECH+の魅力は、「集客力」「カスタマイズ性」「リード納品の早さ」です。マイナビというブランドによってコンスタントに集客が見込めたため協賛してきました。

直近では、マイナビTECH+にてWebセミナー「『人的資本経営』実現のためにとるべき打ち手とは」を開催して、人事・経営企画の担当者を中心に300人以上の集客に成功しました。多くの集客ができるだけでなく、プランのカスタマイズができることも魅力に感じており、必要なものを必要な分だけ選べるため社内稟議も通りやすいことも魅力に感じていたようです。

スマートHRは、合同展示会に参加したり、外部カンファレンスへの協賛したりして、今後も顧客を開拓していくと述べています。

スマートHRの成功事例については、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:『マイナビの集客力を活かしたTECH+セミナーで、通常の3倍以上の商談を成立』

2.合同主催のウェビナーを開催して集客に成功

マイナビTECH+はネットワークを活用した合同主催のウェビナー企画を得意としています。

2023年6月7日には、シンフォニーマーケティング株式会社の代表取締役である庭山一郎氏と「新規市場開拓に向けて、今必要なSTP」のマーケティング関連セミナーを開催しました。

最新のBtoBマーケティング事情を紐解き、「何から取り組むべきなのか」「ターゲットはどう定めるべきなのか」など事例を交えるノウハウを紹介。

同社は、コカ・コーラ社の調査で紐解く製造業に最適なマーケティング手法をご紹介しました。このように、他社と合同でオンラインウェビナーを開催したり、最新情報を公開すると集客力が上がります。

関連記事:『新規市場開拓へ向けた今必要なSTP』

【12】まとめ

ウェビナー(Webinar)とは、Web+Seminarを合わせた造語で、ウェブ上で行うセミナーをいいます。ウェビナーはセミナー開催コストを削減できたり、全国各地から人を集客できたりします。また、コロナや震災など予測不能な事態が起きたときに、損害を最小限に抑えるためのBCP対策としてもおすすめです。

この記事では、ウェビナーの開催方法や成功させるコツをご紹介しました。ぜひ、この記事を参考にしながらウェビナーを開催してみてください。

また、マイナビTECH+は、BtoB企業様向けに2種類のウェビナーをご提供しております。

- 協賛型ウェビナー

TECH+の編集部が注目する各種テーマでセミナーを開催。

有識者パネルディスカッション、提携メディアとの共催、役職者限定イベント、イブニングセミナー、展示会など、TECH+だからできる特色ある企画を、年間100本揃えています。

収録当日の貴社講演以外は全てTECH+が行ないます。「手離れよく、まとまったリードを獲得」できます。

- カスタマイズ型ウェビナー

TECH+ ウェビナー商品は、1社単独でご依頼いただく場合に、ご予算やリソースに応じて必要なコンポーネントのみ購入できる商品です。

ウェビナー配信や基調講演のアサイン、集客などを必要に応じて利用いただく事が可能です。

上記サービスにご興味ある方は下記リンクよりサービス資料をご確認くださいませ。

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平

2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。現在はTECH+マーケティング担当として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。マーケティング実務検定3級、SEO検定1級、ネットマーケティング検定を保有。