「マーケティングフレームワークには、どのようなものがあるのか…」「マーケティングの精度を上げるために、どのフレームワークを利用すべきなのか…」と悩んでいませんか?

今回はマーケティングフレームワークについて解説します。

この記事では「マーケティング戦略」「顧客分析」「課題解決」「消費者行動プロセス」など利用シーン別に代表的なフレームワークをご紹介しています。

各フレームワークの使い方まで詳しく解説しているため、マーケティング強化を図りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2025.03.06]

「マーケティングフレームワークには、どのようなものがあるのか…」「マーケティングの精度を上げるために、どのフレームワークを利用すべきなのか…」と悩んでいませんか?

今回はマーケティングフレームワークについて解説します。

この記事では「マーケティング戦略」「顧客分析」「課題解決」「消費者行動プロセス」など利用シーン別に代表的なフレームワークをご紹介しています。

各フレームワークの使い方まで詳しく解説しているため、マーケティング強化を図りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

マーケティングフレームワークとは、「マーケティング戦略」「顧客分析」「課題解決」「消費者行動プロセス」などに活用する枠組みをいいます。

マーケティングフレームワークの役割は、複雑なビジネスの状況を整理することです。上手く活用して市場や競合他社、自社優位性を理解すれば、効果的なマーケティング戦略を練ることができます。

マーケティングフレームワークを活用するメリットは、論理的に物事を考えられるようになり、迅速な判断ができるようになれることです。

マーケティング会議で意見交換する際も論点がブレずに意見の交換が行えて、合意形成を取りやすくなります。そして、限られたリソースを適切に配分できるようになるでしょう。

また、フレームワークを活用して情報整理する際に、顧客にアンケート調査やインタビューしたりすると、顧客をより深く理解できる機会となります。

マーケティングフレームワークを活用するデメリットは、フレームワークが万能ではないことです。

ビジネス環境が変化すれば、従来のフレームワークが通用しなくなることがあります。

例えば、消費者の購買プロセスAIDMAもインターネットが普及して購買プロセスが変化したことで古いフレームワークだと言われています。このように、従来使用していたフレームワークが古くなる場合があるため注意してください。

また「市場」「顧客」「競合他社」は常に変化しているため、定期的にマーケティング戦略を見直す必要があります。

マーケティングフレームワークにはさまざまなものがあります。「マーケティング戦略」「顧客分析」「課題解決」「消費者行動プロセス」で活用できるフレームワーク早見表を作成しましたのでご活用ください。

|

マーケティング戦略 |

マクロ環境分析 |

pest分析 |

|

ミクロ環境分析 |

5フォース分析 |

|

|

業界環境分析 |

3C分析 |

|

|

戦略目標 |

SWOT分析 |

|

|

基本戦略 |

STP分析 |

|

|

具体的施策(企業視点) |

4P分析 |

|

|

具体的施策(顧客視点) |

4C分析 |

|

|

顧客分析 |

顧客をランク分けする |

RFM分析 |

|

サイトやアプリユーザーの動向を把握 |

コホート分析 |

|

|

課題解決 |

ロジカルシンキング思考 |

MECE |

|

問題を特定する |

ロジックツリー |

|

|

物事を改善する |

PDCA |

|

|

変化に適用する |

OODA |

|

|

消費者行動プロセス |

認知から購入まで |

AIDMA(アイドマ) |

|

認知から購入、満足まで |

AIDCAS(アイドカス) |

|

|

インターネット上の行動プロセス |

AISAS(アイサス) |

|

|

SNS上の行動プロセス |

SIPS(シップス) |

|

|

AISASの詳細版 |

AISCEAS(アイシーズ) |

マーケティング戦略は「環境分析」「基本戦略」「具体的施策」の流れで策定していきます。

ここでは、マーケティング戦略を立案する際に活用できるフレームワークを流れに沿ってご紹介します。

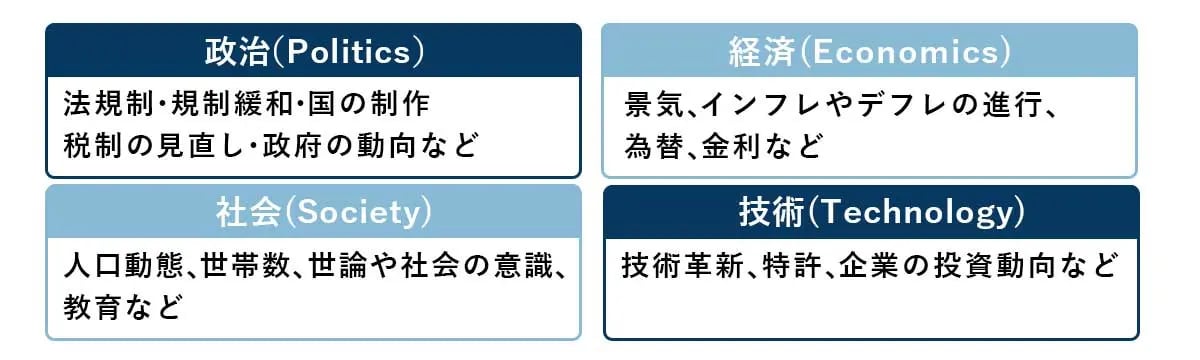

pest分析はマクロ環境を分析する際に活用するフレームワークです。

マクロ環境とは、企業がコントロールできない外部環境をいいます。

企業がコントロールできない環境のため、「政治」「経済」「社会」「技術」の動向に目を配り、自社のビジネスに影響が及ぶことないかを把握するようにしましょう。

マクロ環境は自社がコントロールすることができないため、自社への影響を考えて新規参入や事業撤退などを考えます。

|

政治(Politics) |

政策や法律、税制の観点から自社のビジネスに影響が及ぼさないかを考える (例)法規制・規制緩和・国の制作・税制の見直し・政府の動向など |

|

経済(Economics) |

経済動向が自社のビジネスに影響を及ぼさないかを考える (例)景気・インフレやデフレの進行・為替・金利など |

|

社会(Society) |

消費者のライフスタイルの変化やトレンドの変化が、自社のビジネスに影響を及ぼさないかを考える (例)人口動態、世帯数、世論や社会の意識、文化など |

|

技術(Technology) |

新たな技術の登場が自社のビジネスに影響を及ぼさないかを考える (例) 技術革新、特許、企業の投資動向など |

下記の記事でpest分析について詳しく解説しています。

・pest分析とは?マクロ環境分析の目的ややり方、分析事例まで解説

5フォース分析は、ミクロ環境を分析する際に活用するフレームワークです。

ミクロ環境とは、自社のビジネスに影響を及ぼすものですが、働きかけによりコントロールできる環境を指します。

「業界内の競合他社」「代替品の脅威」「新規参入者の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」などの競争要因を分析して自社に影響を及ぼさないかを把握して、どのように対抗するか検討していきます。

ミクロ環境は自社の努力である程度コントロールできるため、5フォース分析した上で、どのような戦略にするかの土台を作りましょう。

|

業界内の競合他社 |

競合他社数が増えてきており、価格競争に巻き込まれる恐れがないかを把握する (例) 競合他社の影響力、各社のシェア率など |

|

代替品の脅威 |

従来は競合他社と位置付けられていないものが、技術革新で競合となる恐れがないかを把握する (例) 代替品の性能・価格、スイッチング・コストなど |

|

新規参入者の脅威 |

新規参入が容易で資本力や技術力のある競合他社が参入してこないかを把握する (例) 参入障壁の高さ、新規参入コスト、など |

|

買い手の交渉力 |

顧客側が商品、サービスを選ぶ際に、どれだけの選択肢があるかを把握する (例) 取引状況、顧客側の選択肢の数など |

|

売り手の交渉力 |

供給業者の数や原材料の希少性などから、どれだけ供給業者側が有利なのか把握する (例) 供給業者の数、原材料の希少性など |

下記の記事で5フォース分析について詳しく解説しています。

3C分析とは業界環境を分析する際に活用するフレームワークです。

業界環境を分析することでビジネス機会や脅威を発見できます。また、競合他社と自社を比較して自社の優位性を発見したり、業界について理解を深めたりする際に活用します。

次のような情報を収集していき、業界について理解を深めていきましょう。

|

市場環境・顧客(Customer) |

自社がターゲットとする市場環境や顧客について把握します。 (例) 市場規模、成長性、市場状況の変化、顧客ニーズなど |

|

競合他社(Competitor) |

自社の競合となる企業、製品の強みや弱みを把握する (例) 業界内でのポジション、市場シェア、業界内の影響力など |

|

自社(Company) |

自社の強みや弱みを把握する (例) 商品の特徴、資金力、宣伝力、顧客数など |

下記の記事で3C分析について詳しく解説しています。

・3C分析とは?目的ややり方を徹底解説【マーケティングの基本】

SWOT分析とは、目標を達成するための戦略を策定する際に用いるフレームワークです。

自社の強みや弱み、機会や脅威を明確にした上でどのように目標を達成するか考えます。

SWOT分析で自社優位性を発見できれば、市場で主導権を握れるようになります。

また、価格競争に巻き込まれることもありません。 このような効果が見込めるため自社優位性を発見しましょう。

|

強み(Strength) |

競合他社と差別化できていて、顧客に選ばれる理由を把握する (例)目標達成に寄与する自社の特徴、自社の強みなど |

|

弱み(Weakness) |

競合他社より劣っていて、自社が苦手としていることを把握する (例)目標達成の障害となる自社の特徴、自社の弱みなど |

|

機会(Opportunity) |

自社にとってビジネスチャンスとなる外的要因を把握する (例)目標達成に貢献する外的要因、ビジネス機会など |

|

脅威(Threat) |

自社にとって脅威となる外的要因を把握する (例)目標達成の障害となる外的要因、脅威など |

下記の記事でSWOT分析について詳しく解説しています。

・SWOT分析とは?脅威・機会・弱み・強みの要素から戦略を練る方法を解説

STP分析とは、競合他社に打ち勝つための基本戦略を策定する際に活用するフレームワークです。

「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」に順番に沿って、自社優位性を上手く活用した基本戦略を策定していきます。

セグメンテーション変数を用いて市場を細分化する

|

セグメンテーション変数 |

細分化 |

|

地理的変数 (ジオグラフィック変数) |

地理的な要素を基準とする変数 (例)国、都道府県、市区町村、人口密度など |

|

人口統計的変数 (デモグラフィック変数) |

個人の基本的な属性を指す変数 (例)年齢、性別、職業、学歴、家族構成、世帯規模、収入など |

|

心理的変数 (サイコグラフィック変数) |

内面的な特性を指す変数 (例)価値観、ライフスタイル、志向など |

|

行動変数 (ビヘイビアル変数) |

顧客の行動履歴や消費行動を指す変数 (例)購買履歴、使用頻度、メルマガ登録の有無、返品の有無など |

細分化した市場とマーケティング手法から市場の狙い方を決める

|

マーケティング手法 |

詳細内容 |

|

無差別型マーケティング |

市場を細分化せずに商品を販売する (例)炭酸飲料水・アパレルなど |

|

差別型マーケティング |

市場に合わせて商品・サービスを販売する (例)年齢別の化粧品など |

|

集中型マーケティング |

1つの市場を絞り込みリソースを集中させる (例)ファミリー向け製品など |

ポジショニングマップを作成して、市場内での自社の立ち位置を決める。

<ポジショニングマップの作成方法>

STP分析で市場内の自社の立ち位置を決めることで、市場競争力を上げていけます。

下記の記事でSTP分析について詳しく解説しています。

・STP分析とは?自社の強みや立ち位置を分析する方法を解説!

4P分析はマーケティング施策を検討する際に活用するフレームワークです。

どのように商品やサービスを販売して顧客の購買意欲を高めるか を考えます。4P分析は企業視点で利益を確保できる施策を考える際に用いるものです。

4C分析と併用することで精度の高いマーケティング施策が打てるようになります。

サービス業の場合は4P分析に「People(人)」「Process(サービスのプロセス)」「Physical Evidence(物的証拠)」も含めて分析します。これを7P分析といいます。

下記の記事で4P分析について詳しく解説しています。

・4P分析とは?意味や目的、使い方まで紹介【具体例の解説付き】

4C分析もマーケティング施策を検討する際に活用するフレームワークです。

どのように商品やサービスを販売して顧客の購買意欲を高めるかを考えます。

4C分析は顧客視点で、どのようなに商品やサービスを販売すれば利便性を感じてもらえるか施策を考える際に用いるものです。

4P分析と併用することで精度の高いマーケティング施策が打てるようになります。

下記の記事で4C分析について詳しく解説しています。

・4C分析とは?目的やメリット、やり方を具体例を交えて解説!

顧客分析に役立つフレームワークには「RFM分析」と「コホート分析」があります。

RFM分析…適切なアプローチを行うために顧客をランク分けする

コホート分析…サイトやアプリユーザーの動向を把握する

ここでは、2つのフレームワークについて詳しく解説します。

RFM分析は顧客をランク分けして適切なアプローチをする際に用いられるフレームワークです。

「最終購入日」「購入頻度」「購入金額」の顧客データを取得していきスコアリングして、顧客をランク別に分類します。

|

スコア |

最終購入日 (Recency) |

購入頻度 (Frequency) |

購入金額 (Monetary) |

|

5点 |

1ヵ月以内 |

50回以上 |

30万円以上 |

|

4点 |

2ヵ月以内 |

40回以上 |

15万円以上 |

|

3点 |

3ヵ月以内 |

30回以上 |

10万円以上 |

|

2点 |

半年以内 |

10回以上 |

5万円以上 |

|

1点 |

1年以内 |

10回未満 |

5万円以下 |

スコアリングした上で顧客を「優良顧客」「安定顧客」「休眠顧客」「新規顧客」とランク付けすることで、最適なアプローチができるようになります。例えば、スコア12点以上の優良顧客にはアップセルやクロスセルを提案し、スコア3点以下の休眠顧客には再利用してもらうためのキャンペーンを促すというようなアプローチが行えるようになります。

コホート分析とは、サイトやアプリユーザーの動向を把握するために活用するフレームワークです。サイトやアプリユーザーをグループ化して時間経過に伴う行動の変化を調べます。

例えば、サイトのCV改善をしたい場合は、サイト流入経路ごとにCV達成率に違いがあることを測定すると、どの流入経路に投資すべきかが判断できるようになります。サイト改善ではGoogle Analyticsを用いるケースが多いです。

アプリ改善も同様で、どの業界のチャーンレート率が高いのか測定すると、どのような課題があるのか発見できるようになります。アプリ改善では、アプリ分析ツールを活用しましょう。

サブスクリプションのビジネスモデルは、ユーザーにサービスを継続して利用してもらえなければ利益を得られません。そのため、サイトやアプリユーザーの動向を捉えて改善していく必要があります。その際にコホート分析を利用します。

課題解決に役立つフレームワークには「MECE」「ロジックツリー」「PDCA」「OODA」があります。

ここでは、4つのフレームワークについて詳しく解説します。

MECE(ミーシー)は、物事を分解して問題を把握する際に活用するフレームワークです。

「Mutually(お互いに)」「Exclusive(重複せず)」「Collectively(全体に)」「Exhaustive(漏れがない)」の頭文字を取っており、漏れなく、ダブりなく物事を把握するために用いるロジカルシンキングに用いられる手法です。MECEには、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチがあります。

物事の全体像をとらえた上で、大分類から小分類へ細分化する手法です。トップダウンアプローチは、物事の全体を把握できている場合に有効です。物事の全体を把握できていない場合に利用すると漏れやダブりが発生してしまいます。

思い浮かぶことを洗い出しておきグループ化して整理していく手法です。全体像が曖昧な場合におすすめの方法です。しかし、洗い出しが甘いと漏れが発生しやすくなります。

ロジックツリーとは、マーケティングの課題を階層的に分解して整理していく際に活用するフレームワークです。

問題を細かい要素に分解することで原因を特定したり、解決策を立案したりしやすくします。的確なアクションが取れるように活用するものです。

ロジックツリーには、いくつか種類があります。そのため、自社の目的に合ったロジックツリーを活用しましょう。

|

Whyツリー |

問題に対して「なぜ」と問いかけて原因を特定する |

|

How ツリー |

問題に対して「どのようにする」と問いかけて解決策を発見する |

|

What ツリー |

選択肢をいくつか出して、どれを実施すべきかを決める |

|

KPIツリー |

どのようにして目標を達成するかを考える |

PDCAとは、マーケティング活動を継続的に改善していくために活用するフレームワークです。

「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の順番に沿ってマーケティング活動を改善していきます。

|

Plan(計画) |

|

|

Do(実行) |

|

|

Check(評価) |

|

|

Action(改善) |

|

OODA(ウーダ)とは、刻一刻と変化する現代で成果を得るために活用するフレームワークです。変化が早い中でチャンスを得るために行動を改善していきます。

つまり、OODAを活用すれば、ビジネス環境の変化スピードがはやいVUCA時代にも適応できるようになります。

行動の改善するためのフレームワークにはPDCAがあります。PDCAは後戻りができないサイクルであるのに対し、OODAは後戻りができるサイクルです。

「Observe(観察)」「Orient(方向づけ)」「Decide(意思決定)」「Act(行動)」を用いることで、迅速で正確な意思決定が行えるようになります。

|

観察(Observe) |

情報を収集する |

|

方向づけ(Orient) |

観察した結果から現状の課題を洗い出す |

|

意思決定(Decide) |

課題を解決するための方法を考えて、計画を立てる |

|

行動(Act) |

計画に基づいて行動する |

課題解決に役立つフレームワークには「AIDMA(アイドマ)」「AIDCAS(アイドカス)」「AISAS(アイサス)」「SIPS(シップス)」「AISCEAS(アイシーズ)」「MOT(モット)」があります。

ここでは、5つのフレームワークをご紹介します。また、消費者行動プロセスに関するフレームワークと併せて覚えておきたい理論の「MOT」についても解説しています。

AIDMAは消費者が商品を認知から購入するまでの行動プロセスを把握するために活用するフレームワークです。インターネットが普及する前から、消費者行動プロセスを把握するために利用されていました。

消費者が商品を購入するまでに至るプロセスを「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」と分解することで、顧客がどの段階にいるかを見極めて、適切なコミュニケーションを取るために活用します。

|

目標 |

顧客接点 |

|

|

Attention(注意) |

認知向上 |

TVCM 広告など |

|

Interest(興味・関心) |

評価育成 |

広告 パンフレット クチコミなど |

|

Desire(欲求) |

ニーズ喚起 |

広告 店舗促進 クチコミなど |

|

Memory(記憶) |

動機の提供 |

店舗促進 クチコミなど |

|

Action(行動) |

購入機会の提供 |

店舗 ECサイトなど |

AIDCASとは、消費者が商品を認知から購入、満足するまでの行動プロセスを把握するために活用するフレームワークです。

ユーザーが商品を購入して満足することをゴールと定めているため、カスタマーサクセス部門を立ち上げている企業などで利用されます。顧客がどの段階にいるかを見極めてより良い顧客体験を提供していきます。

|

目標 |

顧客接点 |

|

|

Attention(注意) |

認知向上 |

TVCM 広告など |

|

Interest(興味・関心) |

評価育成 |

広告 パンフレット クチコミなど |

|

Desire(欲求) |

ニーズ喚起 |

広告 店舗促進 クチコミなど |

|

Conviction(確信) |

決断の促進 |

認証取得 クチコミなど |

|

Action(行動) |

購入機会の提供 |

限定 特典 保証など |

|

Satisfaction(満足) |

リピート購入 |

クーポン キャンペーンなど |

AISASとは消費者が商品を認知から購入、口コミ共有するまでの行動プロセスを把握するために活用するフレームワークです。

2005年に電通が発表したフレームワークで、AISASによりインターネットが発展して急激に変化した消費者行動を把握でき、顧客がどの段階にいるかを見極めて、適切なコミュニケーションを取れるようになります。

|

目標 |

顧客接点 |

|

|

Attention(注意) |

認知向上 |

TVCM 広告など |

|

Interest(興味・関心) |

興味・関心の醸成 |

TVCM 広告など |

|

Search(検索) |

自社優位性の訴求 |

Webサイト SNSなど |

|

Action(行動) |

不安の払拭 |

配送日 配送方法 決裁方法 保証など |

|

Share(共有) |

評価の獲得 |

クチコミ レビューなど |

SIPSとは、ソーシャルメディア上の消費者の行動プロセスを把握するために活用するフレームワークです。

2011年に電通コミュニケーションがSIPSを提唱しました。

ソーシャルメディア上の投稿に対する共感から始まることが大きな特徴で、ユーザーがリツイートなどで情報拡散することで信用を上げたい場合などに用います。

|

目標 |

顧客接点 |

|

|

Sympathize(共感する) |

共感の獲得 |

SNS 広報 |

|

Identify(確認する) |

信頼の獲得 |

タイアップ広告 クチコミなど |

|

Participate(参加する) |

行動喚起 |

来店 ECサイト キャンペーン参加 レビュー投稿依頼など |

|

Share&Spread(共有・拡散する) |

評価の獲得 |

クチコミ リツイート レビューなど |

AISCEASとは消費者が商品を認知から購入、口コミ共有するまでの行動プロセスを把握するために活用するフレームワークです。

インターネット時代の消費者行動プロセスの把握にはAISASが用いられることが多かったですが詳細を把握するためにAISCEASが誕生しました。BtoBビジネスのように、商品・サービスの比較・検討期間が長い場合に活用するものです。

|

目標 |

顧客接点 |

|

|

Attention(注意) |

認知向上 |

TVCM 広告など |

|

Interest(興味・関心) |

評価育成 |

広告 SNSなど |

|

Search(検索) |

情報提供 |

広告 Webサイト パンフレットなど |

|

Comparison(比較) |

自社優位性のPR |

比較資料 ランディングページなど |

|

Examination(検討) |

検討度合いを上げる |

キャンペーン 営業対応など |

|

Action(行動) |

不安の払拭 |

保証 サポートなど |

|

Share(共有) |

評価の獲得 |

クチコミ レビュー投稿など |

ZMOTは、2011年にGoogleが提唱したもので「消費者は商品に関する情報を収集して、店舗を訪れる前に購入を決めている」というものです。

もともとは「FMOT」「SMOT」「TMOT」の理論がありましたが、ZMOTは消費者の心理の核心を付いているとして知れ渡りました。

つまり、消費者の行動プロセスを把握できたら、興味・関心など顧客育成をしていくことが大切です。

・消費者が商品の購入を決める瞬間に関する各理論

|

FMOT (Zero Moment of Truth) |

消費者は店舗で商品を見て購入するか決める |

|

SMOT (Second Moment of Truth) |

商品を購入した後に継続して利用するかを決める |

|

TMOT (First Moment of Truth) |

消費者が商品に愛着を持つとリピートするようになる |

|

ZMOT (Third Moment of Truth) |

商品に関する情報を収集して、店舗を訪れる前に購入を決めている |

マーケティングフレームワークを活用する際は3つの点に注意しましょう。

この記事でご紹介したマーケティングフレームワークは汎用性が高いものですが、時代の変化により陳腐化する可能性もあります。

例えば、消費者行動プロセスを把握するためのフレームワークAIDMA(アイドマ)は、インターネット時代には合わない、時代遅れだと言われています。そのため、AISAS(アイサス)やAISCEAS(アイシーズ)などが活用されるようになったのです。

陳腐化したマーケティングフレームワークを利用するとミスリードにつながるため、フレームワークが適切かどうか、もっと適切なフレームワークがないかを検討するようにしましょう。

データ分析をする際には主観が入らないように注意しましょう。

誰もが認知バイアスを持っているため、データ分析をすると「A型だから几帳面なんだ」「O型は大雑把だ」と主観で物事を考えてしまうことがあります。

このようなバイアスがあることを意識していないと、客観的にデータ収集、分析が行えなくなるため気をつけてください。バイアスに気をつけるのはもちろん、可能な限り、さまざまな人を巻き込んでデータ収集、分析を行って客観的に物事を捉えるようにしましょう。

ビジネス環境は目覚ましく変化しています。マーケティングフレームワークを活用して情報整理していきマーケティング戦略を練っても、数年後には戦略が通用しなくなっている場合もあります。

そのため、マーケティング戦略は定期的に見直すようにしましょう。四半期に一度はマーケティング戦略を見直すなどルール化しておくと見直しやすくなります。

また、見直す際には、他に適切なフレームワークが登場していないかを確認してアップデートして効果を得るようにしましょう。

マーケティングフレームワークとは、マーケティング戦略の立案、課題の洗い出しなどに活用する枠組みです。

マーケティングフレームワークを活用すれば論理的に物事を考えられるようになり、迅速な判断ができるようになります。マーケティング会議で意見交換する際も論点がブレずに意見交換でき、合意形成も取りやすくなります。

今回は「マーケティング戦略」「顧客分析」「課題解決」「消費者行動プロセスの把握」で活用できるフレームワークをご紹介しました。

マーケターが覚えておくと便利なフレームワークのため、これを機会に利用してみてください。

もし、マーケティングフレームワークを活用してもマーケティング課題を解決できない際は、マイナビTECH+までお問い合わせください。

マイナビTECH+ではBtoBマーケティング支援サービスを提供しています。マーケティング課題解決のご提案もしているため、ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平

2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。現在はTECH+マーケティング担当として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。マーケティング実務検定3級、SEO検定1級、ネットマーケティング検定を保有。

【完全保存版】人気のWEBメディア113選!カテゴリ別に一覧でご紹介

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2024.11.06]

【2025年版】おすすめのITニュースサイト24選!目的別にご紹介!

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2023.01.23]

【5分で分かる】タクシー広告とは?仕組みからポイントまで優しく解説

認知拡大・ブランディング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2022.10.27]

セミナー案内メールの書き方!開催前に利用したいテンプレートまで紹介

ウェビナー

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2025.10.16]

【一目で分かる】潜在層と顕在層の違いを解説!ターゲット別のアプローチ方法と事例!

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2024.09.25]

4C分析とは?目的やメリット、やり方を具体例を交えて解説!

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2025.03.05]

4P分析とは?意味や目的、使い方まで紹介【具体例の解説付き】

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2025.03.05]

プッシュ型とプル型の違い3つ!メリット・デメリット・施策を紹介

マーケティング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2023.08.29]

【無料テンプレ付き】ウェビナー開始前スライドの作成ポイント

ウェビナー

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2022.09.26]

[2024年最新版]おすすめの動画制作会社34社!依頼先の決め方まで解説

認知拡大・ブランディング

【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2023.05.23]